Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz ist längst keine Zukunftsvision mehr, sondern bereits fester Bestandteil in zahlreichen Unternehmen der Region und bietet konkrete Ansätze zur Prozessverbesserung und Wettbewerbsstärkung.

In diesem Nachgelesen finden Sie spannende Beispiele aus der Praxis:

- Handwerk trifft Technologie

- Textile Intelligenz: Qualitätssicherung

- Datengestützte Fertigung

- Chancen für den Mittelstand – und der Blick auf Erfolgsfaktoren

Künstliche Intelligenz (KI) gewinnt auch im Erzgebirge zunehmend an Bedeutung und wird in Handwerk, Industrie und Verwaltung gezielt eingesetzt, um Prozesse zu optimieren und betriebliche Abläufe effizienter zu gestalten. Dabei steht KI für weit mehr als reine Automatisierung – sie ermöglicht, Daten gezielt zu nutzen, Entscheidungsgrundlagen zu verbessern und Arbeitsprozesse ressourcenschonend zu steuern.

Künstliche Intelligenz (KI) gilt als eine der wichtigsten Schlüsseltechnologien der kommenden Jahre. Was einst vor allem mit großen Technologiekonzernen und Forschungseinrichtungen in Verbindung gebracht wurde, hält inzwischen auch Einzug in Industrie, Mittelstand und Handwerk. KI-Systeme können riesige Datenmengen in kürzester Zeit auswerten, Muster erkennen, Prognosen erstellen und Entscheidungsprozesse unterstützen. Damit eröffnet sich für Unternehmen aller Branchen die Chance, Abläufe effizienter zu gestalten, Kosten zu senken und flexibel auf Marktveränderungen zu reagieren.

Gerade für kleine und mittelständische Betriebe bietet der Einsatz von KI interessante Möglichkeiten: automatisierte Produktionsplanung, vorausschauende Wartung, intelligente Qualitätssicherung, digitale Kundenservices und effizientere Verwaltungsprozesse sind nur einige Anwendungsfelder. KI kann dazu beitragen, den Fachkräftemangel abzufedern, Fehlerquoten zu senken und Ressourcen nachhaltiger einzusetzen. Besonders in personalintensiven Branchen oder dort, wo schnelle Entscheidungen auf Basis komplexer Daten notwendig sind, entfaltet die Technologie ihr Potenzial.

Doch der Einsatz von KI ist kein Selbstläufer. Er setzt voraus, dass Betriebe über geeignete, qualitativ hochwertige Daten verfügen und die Bereitschaft mitbringen, Prozesse und Arbeitsweisen weiterzuentwickeln. Neben technischen und organisatorischen Herausforderungen müssen Unternehmen auch ethische und rechtliche Fragestellungen berücksichtigen. Themen wie Datensicherheit, Systemtransparenz und die Verantwortung für KI-gestützte Entscheidungen gehören genauso dazu wie die Akzeptanz in der Belegschaft.

Nicht zuletzt darf KI nicht als Ersatz, sondern als Werkzeug zur Unterstützung von Menschen verstanden werden. Sie hilft, Routineaufgaben zu übernehmen, Informationen bereitzustellen und Handlungsempfehlungen zu geben – die letztliche Entscheidung bleibt beim Menschen. Entscheidend für einen erfolgreichen Einsatz ist daher, die Technologie mit Augenmaß und klarer Zielstellung zu nutzen. Richtig eingesetzt, wird KI auch für mittelständische Unternehmen und Handwerksbetriebe zu einem wichtigen Baustein für Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftssicherung.

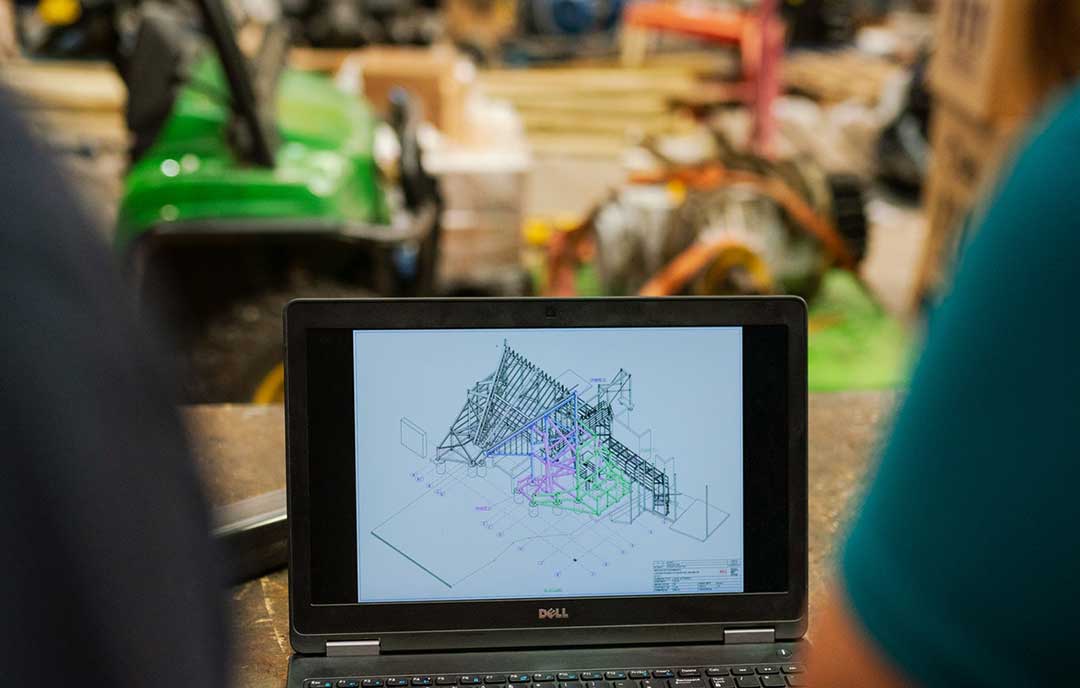

Handwerk trifft Technologie

Ein besonders anschauliches Beispiel liefert die Bäckerei Nönnig aus Ehrenfriedersdorf. Der familiengeführte Betrieb nutzt ein KI-gestütztes Bedarfsplanungssystem, um präziser auf das Kaufverhalten der Kunden zu reagieren. Die Software berechnet auf Basis von Verkaufszahlen, Wetterprognosen und saisonalen Einflüssen, welche Backwaren in welcher Menge benötigt werden. So lassen sich Überproduktion und Retouren deutlich reduzieren – mit spürbaren wirtschaftlichen und ökologischen Vorteilen.

Früher habe ich abends zwei Stunden Bestelllisten geschrieben. Heute erledigt das die KI in wenigen Minuten – schneller und zuverlässiger

Trotz einer grundsätzlichen Skepsis gegenüber übermäßiger Automatisierung zeigt er sich überzeugt: „Ich bin kein Fan von zu viel Automation, aber das begeistert mich wirklich.“ Neben der verbesserten Produktionsplanung sorgt auch eine digitale Bestell-App für mehr Planbarkeit im Tagesgeschäft und erleichtert den Kundenkontakt.

Textile Intelligenz: Qualitätssicherung

In der Industrie setzen ebenfalls regionale Unternehmen auf den Einsatz von KI. Die Köstler GmbH in Annaberg-Buchholz entwickelte ein KI-gestütztes optisches Prüfsystem für textile Bauteile wie Airbagnetze. Aufgrund der flexiblen und komplexen Materialstruktur war eine automatisierte Kontrolle bislang technisch kaum realisierbar. Autoencoder-basierte Modelle ermöglichen es nun, Maßabweichungen, Formfehler und Materialmängel präzise zu erkennen. Damit lässt sich nicht nur die Produktqualität sichern, sondern auch der Prüfprozess beschleunigen und dokumentieren – ein entscheidender Fortschritt für ein Unternehmen, das sicherheitsrelevante Bauteile herstellt.

Datengestützte Fertigung

Die Norafin Industries GmbH in Mildenau verfolgt einen umfassenden Ansatz zur Digitalisierung und datenbasierten Steuerung der Produktion. Sämtliche relevanten Informationen – von Maschinenparametern über Qualitätsdaten bis hin zu Verbrauchswerten – werden in Echtzeit erfasst und für Auswertungen und Optimierungen genutzt. Ziel ist es, über eine zentrale Datenplattform Muster und Zusammenhänge zu erkennen und daraus Handlungsempfehlungen abzuleiten. Perspektivisch sollen KI-gestützte Empfehlungen in Form sogenannter „Shadow-Schichten“ Mitarbeitende bei Entscheidungen unterstützen und den Produktionsablauf stabilisieren. Norafin verbindet damit moderne Technologie mit langjähriger Branchenerfahrung, um den steigenden Anforderungen in der Textilproduktion gerecht zu werden.

Chancen für den Mittelstand – und der Blick auf Erfolgsfaktoren

Die Praxisbeispiele machen deutlich: KI kann gerade für mittelständische Unternehmen ein entscheidender Faktor für Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit sein – vorausgesetzt, sie wird mit klarem Ziel und gut vorbereitet eingeführt. Neben der Verfügbarkeit relevanter und strukturierter Daten sind betriebsinternes Know-how, die Akzeptanz der Mitarbeitenden und der Wille, sich neuen Technologien zu öffnen, wesentliche Voraussetzungen.

Maxi Kupfer von der GAZIMA GmbH etwa sieht großes Potenzial im Bereich der Bürokratieentlastung und Personalgewinnung. „Man spart Zeit und durchbricht betriebsblinde Routinen“, erklärt sie. Rene Hübner von der CAP Parts AG nutzt KI bereits für Textverarbeitung und Datenanalysen mit positiven Erfahrungen: „Es funktioniert super – aber man muss immer hinterfragen, was dabei rauskommt.“

Gleichzeitig bleiben Fragen nach Datensicherheit, Systemstabilität und Arbeitsplatzveränderungen präsent. Ulrike Seidel von Bretschneider Verpackungen GmbH etwa sieht Chancen in der kaufmännischen Arbeit, warnt aber vor Risiken durch mögliche Cyberangriffe. Thomas Procksch von Siemens unterstreicht, dass KI dort sinnvoll eingesetzt werden sollte, wo sie Menschen ergänzt und ihnen Entscheidungsgrundlagen liefert.

Fazit: KI als Werkzeug für die Region

Die Beispiele aus dem Erzgebirge zeigen eindrucksvoll, dass Künstliche Intelligenz keine abstrakte Zukunftstechnologie ist, sondern längst ein wertvolles Instrument für Unternehmen unterschiedlichster Branchen. Vom traditionsreichen Handwerksbetrieb bis zum Industrieunternehmen trägt KI dazu bei, Prozesse zu optimieren, betriebliche Entscheidungen zu fundieren und den Fachkräftemangel zu kompensieren.

Entscheidend bleibt: KI ist ein Werkzeug, das seine Stärken ausspielt, wenn es mit Augenmaß eingeführt und verantwortungsvoll genutzt wird. Der Mensch bleibt dabei unverzichtbar – für Kontrolle, für die Interpretation von Ergebnissen und für Entscheidungen in komplexen, individuellen Situationen. Die Entwicklung im Erzgebirge zeigt, dass digitale Technologien und regionale Handwerkstraditionen keine Gegensätze sind, sondern sich sinnvoll ergänzen können.

Die Zukunft gehört jenen Unternehmen, die bereit sind, diese Möglichkeiten zu nutzen und dabei konsequent auf Qualität, Mitarbeiterintegration und einen verantwortungsvollen Umgang mit Technologie zu setzen.