Gerade in mittelständischen Unternehmen sind große Software-Entwicklungsteams und IT-Abteilungen selten; gehören sie doch oftmals nicht zur Kernkompetenz der hochspezialisierten Betriebe. Erfahren Sie, wie genau diese Unternehmen von Low-Code- oder No-Code-Lösungen profitieren können.

Auf einen Blick

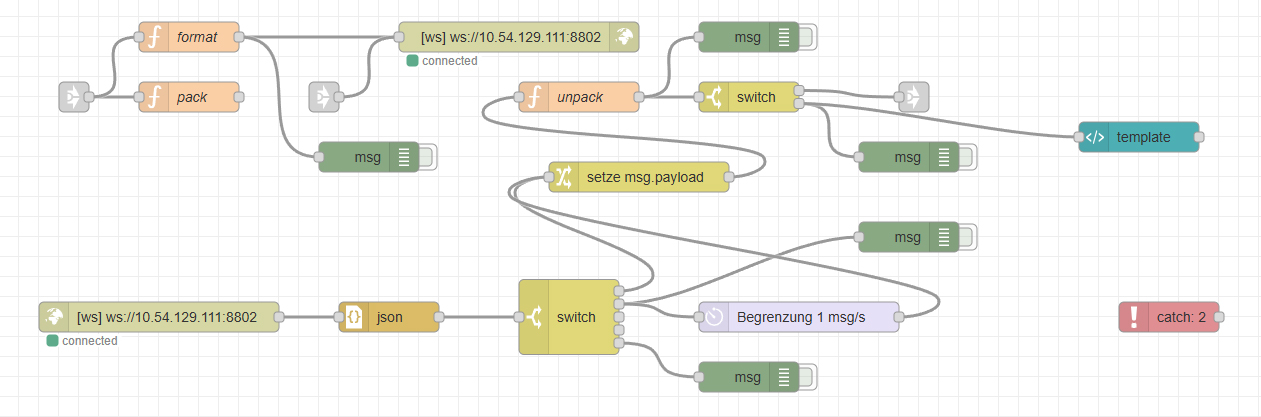

Low-Code- und No-Code-Plattformen revolutionieren aktuell die Art und Weise, wie Software entwickelt wird – insbesondere im Mittelstand. Statt zeilenweise Programmcode zu schreiben, ermöglichen diese Tools die Erstellung von Anwendungen über visuelle Benutzeroberflächen, Drag-and-Drop-Module und Konfigurationsmasken. „No-Code“ steht dabei für vollständig programmierfreie Lösungen, während „Low-Code“ einfache Programmierkenntnisse für komplexere Anforderungen zulässt bzw. nötig macht.

Der große Vorteil: Auch Mitarbeitende ohne Informatikstudium können kleinere digitale Einzellösungen entwickeln – sei es zur Automatisierung von Arbeitsprozessen, beispielsweise zur Digitalisierung von Formularen, oder zur Abbildung interner Abläufe. Damit wird Technologie greifbar und unmittelbar einsetzbar.

Potenziale für KMU

Für kleine und mittelständische Unternehmen, die oft nicht über eigene Entwicklerteams oder große IT-Budgets verfügen, bieten Low-Code- und No-Code-Plattformen einen echten Hebel zur Digitalisierung. Die Entwicklungskosten sinken, Entwicklungszeiten verkürzen sich und Fachabteilungen können aktiv in den Digitalisierungsprozess eingebunden werden.

Ein weiterer Vorteil liegt in der Schnelligkeit: Prototypen, interne Tools oder spezifische Anwendungen lassen sich oft in wenigen Tagen statt wie bisher in Wochen oder Monaten umsetzen. Das stärkt die Innovationsfähigkeit, erhöht die Flexibilität und verbessert die Reaktionszeit auf Marktveränderungen. Besonders in Zeiten des Fachkräftemangels in der IT kann dies ein strategischer Vorteil sein.

Anwendungsbereiche in KMU

Low-Code- und No-Code-Plattformen eignen sich für eine Vielzahl betrieblicher Einsatzfelder. Besonders häufig kommen sie aktuell in folgenden Bereichen zum Einsatz:

- Vertrieb und Kundenbetreuung: z. B. zur Erstellung von Angebotsformularen, digitalen Kontaktstrecken oder CRM-Erweiterungen,

- Datenerfassung: z. B. im Kontext IoT und Retrofit bei der Erfassung von Maschinendaten in der Produktion,

- Personalmanagement: etwa für Bewerbungsformulare, Onboarding-Checklisten oder Schulungsdokumentationen,

- Finanz- und Rechnungswesen: zur Digitalisierung von Freigabeprozessen oder zur Erfassung von Reisekosten,

- Service und Support: Einrichtung von Ticketing- und Helpdesk-Systemen oder

- Lager und Logistik: zur Verwaltung von Beständen oder zur Dokumentation von Wareneingängen.

Diese Anwendungen lassen sich in der Regel schnell und ohne tiefgreifende Systemeingriffe realisieren – ideal für KMU, die pragmatische Lösungen benötigen.

Herausforderungen

Trotz der vielen Vorteile bringen Low-Code- und No-Code-Plattformen auch Herausforderungen mit sich. Eine der größten ist das Risiko sogenannter „Schatten-IT“: Wenn Mitarbeitende eigenständig Anwendungen entwickeln, ohne die IT-Abteilung einzubinden, können Sicherheits- und Datenschutzprobleme entstehen. Ebenso wichtig ist es, die langfristige Wartbarkeit und Skalierbarkeit der Lösungen im Blick zu behalten.

Typische Herausforderungen umfassen:

- fehlende zentrale Governance (Steuerung, Kontrolle) und Dokumentation,

- Abhängigkeit von proprietären Plattformen (Vendor Lock-in),

- begrenzte Anpassbarkeit bei sehr individuellen Anforderungen,

- fehlendes technisches Verständnis bei Fachanwendern, z. B. im Umgang mit Datenmodellen

- notwendige Einbindung der IT für Systemintegration und Sicherheit.

Ein strukturierter Rahmen – beispielsweise durch klare Richtlinien und eine begleitende IT-Unterstützung – kann helfen, diese Risiken zu minimieren.

Fazit

Low-Code- und No-Code-Plattformen eröffnen kleinen und mittelständischen Unternehmen neue Wege, um digitale Lösungen eigenständig oder mindestens als „Startlösung“ bzw. Proof of Concept, schnell und effizient umzusetzen. Sie ermöglichen eine Demokratisierung der Softwareentwicklung und stärken die Innovationskraft im gesamten Unternehmen.

Voraussetzung für den Erfolg ist jedoch ein ausgewogenes Verhältnis: Die Fachabteilungen sollten befähigt, aber nicht alleingelassen werden. Werden IT-Sicherheit und Mitarbeiterschulung berücksichtigt, wird aus dem einfachen Drag-and-Drop ein echter Digitalisierungsbooster – ganz ohne Zeile für Zeile Quellcode schreiben zu müssen.

Weiterführende Informationen

- Node-RED – visuelle Programmierung von Datenflüssen und Automatisierungen, oft im Bereich IoT (Internet of Things) und Backend-Automatisierung

- Zapier – cloudbasierte No-Code-Plattform, mit der durch einfache Wenn-Dann-Regeln automatisch Workflows zwischen verschiedenen Apps und Diensten erstellt werden

- Glide – No-Code-Plattform, mit der mobile und Web-Apps erstellt werden, indem Daten aus Tabellen (z.B. Google Sheets) in eine interaktive Benutzeroberfläche verwandelt werden

- n8n – erweiterbare Low-Code-Plattform zur Automatisierung von Workflows, mit der verschiedene Dienste, APIs und Datenquellen per visuellem Editor miteinander verbunden werden

- Airtable – Kombination aus Tabellenkalkulation und Datenbank, mit Automatisierungen